蚕糸絹(シルク)に関する基礎科学や応用技術の研究開発を行い、関連する科学技術の振興を通じて、国内の蚕糸絹文化の継承と発展に貢献することを目的とする一般財団法人大日本蚕糸会(設立:2014年(平成26年)4月1日)が制定。

2024年一般社団法人日本記念日協会に制定・登録。

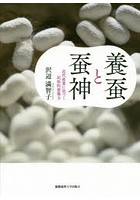

蚕糸業が近代日本の発展に多大な貢献を果たしてきた歴史と、蚕糸業が持つ文化的な重要性を広く社会に訴え、蚕糸絹科学技術の振興と国内の蚕糸絹文化の継承、発展に寄与することを目的としています。

スポンサーリンク

蚕糸業は、明治時代以降の日本の近代化を支えた重要な産業の一つです。生糸の輸出は、外貨獲得の大きな柱となり、日本の工業化と経済発展に大きく貢献しました。また、蚕糸業は単なる経済活動にとどまらず、日本の文化や伝統とも深く結びついています。絹織物は、着物をはじめとする日本の伝統衣装の素材として欠かせないものであり、絹の生産から織物の製造に至るまで、多くの人々の手によって受け継がれてきた技術と文化があります。

「蚕糸の日」は、こうした蚕糸業の歴史と文化的価値を再認識し、次の世代へと継承していくための大切な機会です。この日を通じて、蚕糸絹科学技術の研究開発が促進され、伝統的な蚕糸絹文化が現代社会においても尊重され、発展していくことが期待されます。

日付は、昭憲皇太后が御養蚕を開始した1871年(明治4年)3月14日(旧暦)の第1回の掃立日、孵化した蚕を飼育する場所に移して飼育を始める作業である「掃立」が行われた事に由来して3月14日を記念日とした。